vol.13

農村への U・Iターン ~食育と地域づくり③

日本農業の「近代化」の行末

「歸去來兮 田園將蕪胡不歸」(陶淵明 歸去來辭 抜)

多様な自然環境に恵まれた日本列島に生きる私たちにとって、農林漁業は豊かな自然環境を衣食住の糧に結びつける重要な役割を果たしてきました。しかしながら、21世紀の日本の食料自給率は40%程度にとどまり、農業就業人口は依然として減少を続け、200万人を切っています。平均年齢は66.4歳、65歳以上が63.5%を占めています(2015年)。他方で、増田レポート(2014年)に代表される「地方消滅」論は、平成の大合併後の地方自治体とそこに暮らす人びとがさらに大きく減少することを予測します。農林漁業の衰退と地方の消滅は、TPP(環太平洋戦略的経済連携協定)によるグローバル化の加速とともに、私たちの生活に重大な影響を与えつつあるのです。

こうした状況の中で、いま山村、農村、漁村にU・I ターンする「若者」たちの生き方が注目されています。

ムラに帰る、ムラへ向かう若者

ムラ(農山漁村)に生まれ育った者が都市で成長してからふたたびムラに戻るという現象(Uターン)は、じつは歴史的に珍しい出来事なのかもしれません。多くの日本人がムラに生まれ、その一部がマチに働きに出るという社会では、農林漁業の担い手はつねに確保されていました。日本の近代化は、ムラの余剰労働力をマチの労働者として供給するとともに、恐慌や不景気で失業したり、病気になった者をつねにムラに迎え入れてきたのです。日本のムラは相対的過剰人口のプールとして、低賃金労働を支える基盤となっていました。この構造に大きな変化が見られるのが、1960年代の高度経済成長期にムラからマチ(大都市圏)への大規模な人口移動です。農業基本法(基本法農政)のもとで小規模農家は離農を促され、出稼ぎや兼業を経て多くの農家が消滅し、結果として農産物の多くを海外からの輸入に頼るようになりました。

20世紀初頭の日本の総農家数は541万戸(1904年)でした。ながらく日本の農家数は550万戸程度で推移し、敗戦直後の外地からの引揚者や都市を焼け出された人などによる戦後開拓で一時的に600万戸を越えるようになりましたが、1960年を境に減少を始め、いま(2015年)は4分の1以下の133万戸になってしまいました。このうちふだん仕事として農業に従事した人(基幹的農業従事者)は175万人で、その平均年齢は67歳です。

こうした状況のもとで、ムラを離れた若者のUターンにどこまで期待することができるのでしょうか。そもそも高度経済成長期以降の若者の多くはムラではなく、マチ(大都市周辺)をふるさととしています。マチに生まれ育った者がムラに移り住むという現象(Iターン)こそが、ムラへと向かう若者の重要な流れとなりつつあります。新規就農という選択肢以外にも、農業法人の雇用者、支援員・協力隊員(集落支援員、地域おこし協力隊、緑のふるさと協力隊など)、林業職、自営起業や福祉関係など多様な働き方が生まれ始めています。

Uターン・Iターンとは何か

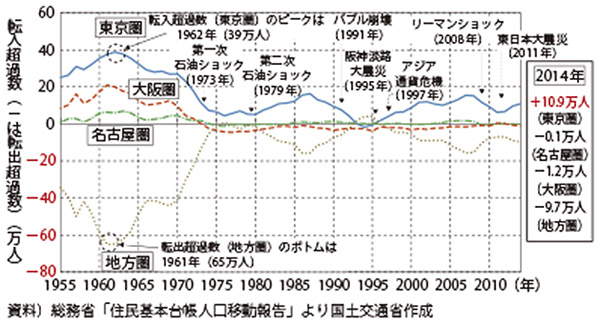

「Uターン」という言葉が最初に使われたのは、1968年12月16日付けの朝日新聞であると言われています(吉川、2010年)。明確な定義はないものの、一般的には「地方出身者が、都市部に移動し、出身地域に帰る動き」(石山)という意味で使われます。三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)と地方圏との人口移動収支(図表13-1)を見る限り、いくつかの波を持ちながらほぼ一貫して地方圏から三大都市圏(とりわけ東京圏)への人口移動が続いています。基本的にはオイルショックやバブル崩壊、リーマンショックなどの景気後退による三大都市圏への転入の減少が目立ちますが、阪神淡路大震災(1995年)や東日本大震災(2011年)のように巨大災害を契機に大都市部への移動が減速することが注目されます。ここに雇用問題とは別に、ライフスタイルの見直しのような要因を見ることができるかもしれません。1995年には財団法人ふるさと情報センター(現・(一財))都市農山漁村交流活性化機構)が東京と大阪に「ふるさとプラザ」を開設してU・Iターン情報を提供し始めたほか、1998年には労働組合の連合や農協中央会、生協などによる「ふるさと回帰運動」が始まりました。さらに、2005年には国交省が「二地域住居」を提唱するなど、団塊世代の「定年帰農」への注目が高まり、リタイヤ層を主な対象とする動きが見られるようになります(嵩、2016年)。阪神淡路大震災や東日本大震災でのボランティアを契機に、それまで縁もゆかりもなかった被災地に移り住む人も出てきました。被災地における復興のような地域課題に取り組むことを一つの目的としてUターン・Iターンする人たちは、「ソーシャル・ターン」と呼ばれています。

新規就農への道

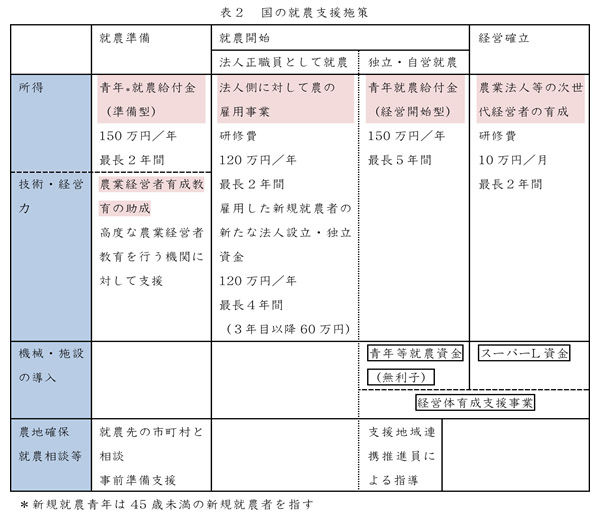

国の主な新規就農支援には、①情報収集、②技術・経営ノウハウの習得、③所得補償、の3つの形態があります(図表13-2)。まず、①就農の準備を始めるために「全国新規就農支援センター」や都道府県の窓口、相談会などで市町村の就農支援情報を提供しています。そして、②農業技術や経営ノウハウを習得するために、道府県立の農業大学校や民間の農業教育機関を紹介するとともに、青年就農給付金(準備型)も受け取ることができます。さらに、③農業法人の正規職員として雇用される場合(研修費/年120万円2〜4年間)と独立・自営就農の場合(青年就農給付金(経営開始型)/年150万円5年間)、経営確立のための次世代経営者の育成(研修費/月10万円2年間)のような所得補償を受けることもできます。こうした就農支援があることも影響して、2010年以降、新規就農者数はわずかながらも増加し始め、2014年度の新規就農者(49歳以下)は2万1900人となっています。

支援員・協力隊員が切り拓くもの

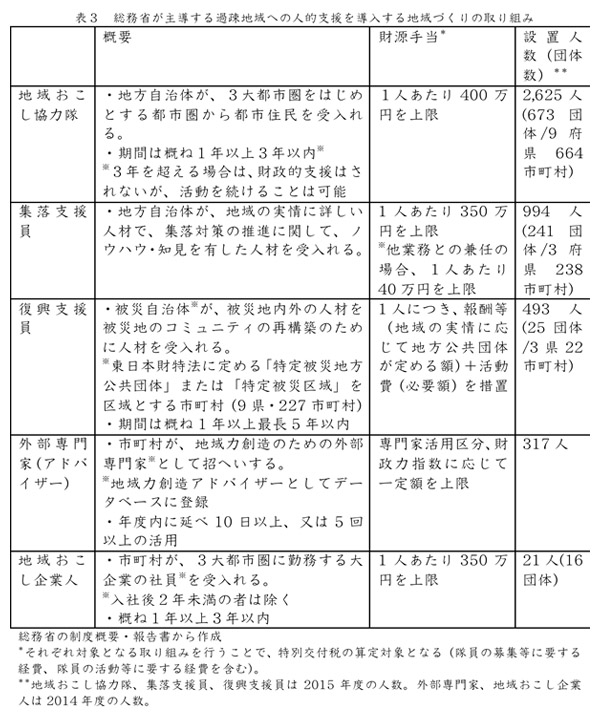

1994年から(特活)地球緑化センターが「緑のふるさと協力隊」という制度を取り組み始めました。これは若者が1年間(月5万円)、ムラで暮らしながら多様な活動に取り組むプログラムであり、1994年から2017年までに738人の若者が派遣され、その40%が定住(就職または結婚)しています。2008年に「過疎地域等における集落対策の推進について」が通知され、総務省が主導して各自治体の過疎地域に人的支援を導入する地域おこし協力隊や集落支援員などの制度が導入されました(図表13-3)。地域おこし協力隊(年間400万円及び経費支給)は、2016年現在、2625人の隊員が派遣され、約8割が20〜30歳代、約6割が任期終了後(最終年度もしくは翌年に100万円の財政支援)も地域に定住しています。

若者がムラに拓く未来

「限界集落」や「消滅可能都市」など、地方の厳しい現状を刺激的な言葉で表現するだけでは、若者たちの田園回帰を促すことはできません。一見、手厚い支援制度も若者の創造的な意欲を引き出し続けるだけの継続性が保障されなければ、いずれ挫折と都市への還流をもたらし、いっそうの地方離れ促すことになるからです。農山漁村地域が、グローバリゼーションや競争社会のなかで意欲や感性をすり減らされた若者に何度でも「失敗できる」「挑戦できる」可能性を与える場となることが期待されています。ムラのコミュニティに残された支え合い、人を育てる力が試されているのでしょう。時空を超えて、陶淵明の声が聞こえる。

「さあ故郷に帰ろう。故郷の田園は荒れ果てようとしている。どうして帰らずにいられよう。 今まで、生活のために心を押し殺してきたが、もうくよくよしていられない。今までが間違いだったのだ。これから正しい道に戻ればいい。」

*この文章は朝岡幸彦・石山雄貴重・田開寛太郎・坂本明日香「農山漁村における若者のU・I・Jターン考」、『月刊社会教育』2016年12月号、国土社、をリライトしたものです。

朝岡幸彦(あさおか ゆきひこ / 白梅学園大学特任教授/元東京農工大学教授)